ブログ、というともう既に死語であるようにも思えますが、ぼくにはやはりこの形式が合っています。blueskyなどのSNSは、何かを紹介するのには良いのですが、それ以上のことはどうしてもできません。根が長文派。だらだらと喋って何か雰囲気が伝われば良いよね、という感じで生きてきました。といっても友人などほとんどなく、部屋に籠って耳を澄ませていればそれで充分満ち足りてしまう性格なので、基本は独り言――というか既に居ない誰かさんたちと、あるいは本と会話をして、それで満足です。そうしてそういった会話を書き留めたりもします。大学時代はいまほどデジタルデバイスがなかったので、東芝ルポで打って印刷した原稿がいまでもどこかに大量に残っています。

その後デジタル化して、打ち込んだデータはHDDやSSDに保存されているのですが、これが問題で、データがあまりにも大量にあるためどこに何があるのかがさっぱり分かりません。おまけにそれらのデジタルデータは石英ガラスにレーザーで刻んだものであるはずもなく、いつダメになるか分かりません。デジタルデータの永遠性というのはただの虚構で、あるのは複製が(ユーザーレベルの作業としては)容易だというつまらない事実のみ。保存という点においてはいまだに紙の優位性は揺らがないとぼくは思っています。まして本に至っては……。まあまったくの別物で、紙の本が電子書籍に置き換わることはないでしょう。紙の本がなくなるということはあるかもしれない。もしかすると。でも置き換わることはないです。置き換わったと思う人びとが増えるということはあるでしょう。残念ですが。

それはともかくデジタルデータ。何のかんの言いつつ、別にぼくは反技術主義者ではないので記録はどんどん残します。ずっと昔、といってもたかだか20年ちょっとでしょうか、それが「ずっと昔」になってしまうところがデジタルの恐ろしさですが、ぼくが最初にブログを書き始めたのはMicrosoftの〝theSpoke 〟というコミュニティサイトでした。theSpokeなんてどなたもご存じではないでしょう!?(突然の興奮) で、ここでプログラミング言語、特にc言語に関する文法上の変な抜け穴のようなものばかりを書いていた。そのあとはてなに移って、オフ会とかにも行っちゃったりして……。当時出会った皆さんはお元気でしょうかね。とても面白い経験でした。もうそういったことはぼくの人生においてはあり得ませんが……ひとの目を見ることさえできないようなぼくがオフ会なんぞに行っていたのですから、まあ人生における特異点ですね。

それはともかく、再びデジタルデータ。昨日、ふいにtheSpokeのことを思い出して、当時何を書いていたかなとバックアップデータを探し始めました。実際にはこの「theSpoke」という名前さえ思い出せず6時間くらい悩みに悩んでようやく思い出せたのですが。そしてその名前を手掛かりにデータを探したらはてな時代のものも出てきて、しばらく眺めてぼんやり笑っていました。こんな時代もあったんだねえ。でも当時からまったく進歩していないねえ。しかしとにかく、かなり最初のころから粘着質に神に絡んでいたり、無駄に長文をだらだら書いていたり、三つ子の魂百までです。

ぼくのいちばん最初のお話というのは、最初の大学のとき、授業にも出ないで、近くのマクドナルドの二階で大学ノートに書いたものでした。走ってくる幸運の女神をバットで打ち返すとか何とか、そんなお話。意味が分かりませんね。それでそんなものをちょこちょこ書いていたら、あるとき彼女に「きみのお話は説教くさいんだよね」と言われて、そうか、説教くさいのはダメだよなあと思い、ヒマラヤに行って桶屋をひらいて、桶を買いもしないでかぶってばかりいるイエティと結婚するとか、なんかそんなお話を書いた記憶があります。これもまた意味が分かりませんね。

けれども今回没にしたお話の中にもやっぱり変だなあと感じるものもありまして、例えば登場人物が全員猪八戒の西遊記。三蔵「これ悟空よブヒヒ」悟空「なんですかお師匠様ブヒブヒ」八戒「ブホッ!(饅頭が喉につまった)」そんな感じ。あとはハードボイルド垢太郎。冒険を終え村に帰った垢太郎だが、しかし老いた両親はすでにこの世を去っていた。垢太郎は苦しかった旅を思い出す。そして仲間たちのことを。石コ太郎は家業の漬物石を継いだ。御堂コ太郎はただ御堂を担いでいるだけの変人だった。苦しかったことも楽しかったことも、いまはすべて思い出でしかない。垢太郎は風呂に身体を沈め、旅の疲れを取った。その後彼を見たものはいない。みたいな。何かもの悲しいですね。

何かね、こんな文章ばかり出てくる。そうでなければ神に絡んでいる。変なひとですが、オチもなにもないこういう文の断片、断片の堆積に、おそらくぼくという人間が表れているのだと思うのです。どうにも、短文は苦手です。しかし本題はこれではなく、ようやくここからなのですが、はてな時代に書いていたブログにカフカの『変身』とブルトンの『シュルレアリスム宣言』の翻訳を比較するというのがあったのです。これ意外に面白かったのでここに一部転載します。『宣言』はともかく、『変身』はラストに触れているので未読の方はご注意ください。

+(以下抜粋)

まずはカフカの『変身』。虫に変身するのは有名ですが、最後まで読むとこれが極めてシンプルな家族の物語であることが分ります。グレゴールの身に起きる変身が不条理であるが故に、物語の最後、彼が居なくなった後の開放感溢れる明るい家族の姿が痛切です。現代日本に生きるぼくらの少なからずが、きっとグレゴール的なものを抱えて生きているのだなあとぼくは感じてしまうのです。翻訳の比較は物語冒頭とラストで。出版年は初版とぼくが持っている版が違う場合は両方を載せています。

『変身』高橋義孝訳、新潮文庫、1952(1997)から。

ある朝、グレーゴル・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見した。

それから親子三人はうちそろって家をあとにした。数ヶ月以来たえてなかったことである。三人は電車で郊外に出た。電車の中には三人のほかに客はだれもいなかった。暖かい日がさんさんとさしこんでいた。ゆったりとうしろによりかかりながら、三人はこれから先のことをあれこれと語りあった。よく考えてみれば一家の将来もそうわるいものではないということが判明した。[中略]三人がこんなふうにおしゃべりをしているうちに、ザムザ夫妻は、しだいに生きいきとして行く娘のようすを見て、娘がこの日ごろ顔色をわるくしたほどの心配苦労にもかかわらず、美しい豊麗な女に成長しているのにふたりはほとんど同時に気がついた。ザムザ夫妻は、しだいに無口になりながら、また、ほとんど無意識に目と目でうなづきあいながら、さあそろそろこの娘にも手ごろなお婿さんを探してやらねばなるまいと考えた。降りる場所に来た。ザムザ嬢が真っ先に立ちあがって若々しい手足をぐっと伸ばした。その様子は、ザムザ夫妻の目には、彼らの新しい夢とよき意図の確証のように映った。

次に『変身・判決・断食芸人ほか二編』高安国世訳、講談社文庫、1971から。

グレーゴル・ザムザはある朝、たて続けに苦しい夢を見て目をさますと、ベッドのなかで自分がいつのまにか巨大な毒虫に変身しているのに気づいた。

それから三人はそろって家を出た。それはもう何ヶ月ぶりのことだったろう。やがて彼らは郊外へ出るために市電に乗って走っていた。車内は彼らのほかに乗客がなく、あたたかい日ざしがいっぱいにあふれていた。三人はのびのびと足をのばして座席によりかかり、将来の見通しについて話し合った。よく考えてみるとそれはけっして暗いものでないことがわかって来た。[中略]そんなふうに話をしているうちに、しだいにいきいきとしてくる娘を見ながら、ザムザ夫婦はほとんど同時に、彼女が最近、頬が青ざめるほどいろいろとつらい目にあって来たのに、いつのまにか美しいふくよかな娘に育っていることに気づいた。だんだん口数すくなくなりながら、そしてほとんど無意識に目を見かわしてうなづき合いながら、ふたりは、娘ももう立派な相手を見つけてやらなければならぬ年ごろだと考えた。そうして、やがて目的地に着き、娘がいちばんに立ち上がり、若々しいからだを伸ばすのを見ると、ふたりにはそれが彼らの新しい夢と善意との確証のように思えた。

最後に『カフカ小説全集4 変身ほか』池内紀訳、白水社、2001から。

ある朝、グレーゴル・ザムザが不安な夢から目を覚ましたところ、ベッドのなかで、自分が途方もない虫に変わっているのに気がついた。

それから三人そろって家を出た。もう何か月もしたことがなかったことだ。そして電車で郊外へ出かけた。車内は彼ら親子だけで、あたたかい陽射しがさしこんでいた。三人はのんびりと座席にもたれ、将来の見通しを話し合った。よく考えると、現状はさほどひどいものでもないのである。[中略]そんなことを話し合っているうちに、ますます生きいきしてきた娘をながめていて、ザムザ夫妻はほぼ同時に気がついた。いろんな辛いことが、頬をこけさせていたが、にもかかわらずいつのまにやら、めだって美しい、ふっくらした娘になっていた。夫妻は口数が少なくなった。ほとんど無意識のうちに、たがいに目で了解し合って考えていた。そろそろ娘にいい相手を見つけてやるころあいだ。電車が目的地に着いて、娘がいちばん先に立ち上がり、若いからだで伸びをしたとき、それが二人には、自分たちの新しい夢と、たのしいもくろみを保証しているような気がした。

ぼくの記憶の中では、「一匹の巨大な毒虫に…」だったのですが、いま改めて読んでみると、高橋訳と高安訳の混合になっているのですね。カフカの翻訳と言えば池内氏が有名ですが、こうしてみると確かに池内氏の訳はやわらかい。カフカの物語は不条理なだけではなく、どこか非常にユーモラスなところもあるので、ぼくは氏の翻訳はとても好きです。

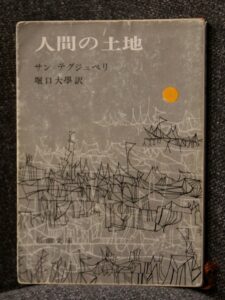

次いでブルトンの『シュルレアリスム宣言』。もし最も好きな本を三冊選べと言われたら間違いなく入るのがこのシュルレアリスム宣言です。もちろん岩波文庫版。あとは『人間の土地』と、『ポラーノの広場』かなあ。うーん、うーん、悩むなあ。まあいいや。で、このシュルレアリスム宣言には思い出があって、ぼくは昔、とある芸術系の大学を受けたのですが、二次の面接でとてもとても不のつく愉快な経験をしました。面接官の多くがそれと名の知られた人たちだったのですが、その半分の態度が極めて悪いのです。不貞腐れているのか酔っているのかやる気がないのか単に性格が悪いのか。ぼくは普段、他人のことをあまり悪く言っていないと思います。たぶん。恐らく。そうだといいなあ……。けれども、あれには参りました。芸術家を名乗るなら常識や礼節から外れた態度をとっても良いとでも思っているのでしょうか。ばかばかしい。人に対する思いやりや礼儀というのは、大変な労苦をともなって初めて身につけることができる偉大な能力なのです。たらたらした「芸術」とやらを作っているような浅薄な連中が、肥大化した自己愛だけを後生大事に抱えてふんぞりかえっている。醜いですね。おお、いまだに激怒している。芸術っていうのは、断言するけれど、そんなものでは決してない。自分の魂を神と世界に対して叩きつける覚悟がないのなら、そんなものには糞ほどの価値もないのです。そんなやつがですね、他の先生がぼくに対して何かを質問なさっていたときに突然割り込んできて、「ところでブルトンの『シュルレアリスム宣言』についてはどう思う?」とかおほざきになられたわけです。思わずそいつに向かって「生きろ!(反語)」とか思ってしまいましたよ。

翻訳の話からずれてしまった。話を戻します。『シュルレアリスム宣言』ですね。これは申し訳ないけれど、やはり巖谷訳が抜きん出て素晴らしい。「生はべつのところにある」。初めてこの文章を読んだ時は、陳腐な言い方ですが本当にぞっとしました。「生はべつのところにある」。ではいまぼくが生きているのは、本当の生なのでしょうか? これほど美しく、けれど厳しく恐ろしい言葉を、ぼくは他に三つも知りません。本当の生とはいったいどこにあるのでしょうか。ぼくらはそこに辿りつけるのでしょうか。

『シュルレアリスム宣言 溶ける魚』巖谷國士訳、岩波文庫、1992(1992)

シュルレアリスムはいつの日か敵にうちかつことを私たちにゆるす「不可視光線」だ。「おまえはもうふるえてなんかいない、わが痩軀よ」。この夏、薔薇は青い。森、それはガラスである。緑の衣におおわれた大地も、私には幽霊ほどのかすかな印象しかあたえない。生きること、生きるのをやめることは、想像のなかの解決だ。生はべつのところにある。

『シュールレアリスム宣言集』森本和夫訳、現代思潮社、1975(1999)

シュールレアリスムは、いつの日か敵にたいする勝利をわれわれにおさめさせてくれることになる「見えない放射線」なのである。「やせっぽちの骸骨よ、お前はもう慄えてはいない」。この夏、薔薇は青く、森はガラスである。緑の衣につつまれた大地は、わずか幽霊ほどの印象をしか私に与えない。生活するとか、生活するのをやめるかいうことは、まさに仮想の解決である。実存というものは、もっと別のところにあるのだ。

『シュールレアリスム宣言』稲田三吉訳、現代思潮社、1961(1964)

シュールレアリスムは、われわれがいつの日か、それをわれわれの敵のうえにさし向けることのできる「不可視光線」である。「人間よ、お前はもう恐れおののく必要はないのだ。」今年の夏、バラは青い色をしている。森は、ガラスでできている。緑のなかに敷きつめられた大地は、幽霊と同じように、ほとんど私に印象をあたえない。生きることも、生きるのをやめることも、ともに想像の中でだけの解決にすぎない。生活は、もっと別のところにあるのだ。

最後のは、今回京都へ行った際に、京大の近くの本屋で購入したものです。現代思潮社からは二種類翻訳が出ているのですね。でもどちらもシュールレアリスムになっている……。

シュルレアリスムと言えばぼくは生田耕作が好きでして、『黒い文学館』(中公文庫)で彼が書いている「ブルトンから得たところは一口で語りつくせるものではなく、ブルトンの言葉をじかに聞く以外に途はないが、敵をつくる生き方を教わったことも大きな収穫の一つである」という言葉には強く影響を受けています。敵をつくる生き方! 難しいけれど、必要なことです。わあ、でもいま改めて読んだら、生田氏、巖谷氏のことを批判している。なんてこったい。

まあでも、そんな感じで幾つかの翻訳を比べてみると、それぞれの特徴が明らかになって面白いです。ぼくはあんまり翻訳にはこだわらない性質なのですが、そう言いつつも、やはり好きな翻訳者というのはあって、それは文章力はもちろん、恐らくその人の感性と原著者の感性が一致したときに生まれる緊張感やドライブ感、レトリックが生み出す急激なカーブにも揺るがない剛性などが心地よいということなのかもしれません。

+(以上抜粋)

そうですね……、あと、これを書いたときはあまり意識していなかったのですが、紙の本という物理的な媒体の面白いところは、版元によってまったく異なる「もの」になるということです。そしてもっといえば、同じ版元、同じ版、刷であっても、時を経て、人の手を経て、まったく異なるものになっていく。デジタルにもその可能性はあるけれど、やはり紙の本にはとうてい敵わない……、というよりもやはりまったくの別物です。だから、探してみると本棚には同じ原著のいろいろな翻訳バージョンがあるのですが、それぞれに読んでいて楽しいし、手に取っても面白い。ひとつひとつに固有の記憶が刻み込まれています。

でもそれを強く感じるようになったのは、ぼくの場合はですが、電子書籍なるものが出てきてからかもしれません。「オフ会」なんてものに死ぬる思いで参加したのも、当時はいまよりももっと現実/ネットの差みたいのが社会的にあったからだろうし(いま若い人が「オフ会」という言葉を仮に使うとしても、そこに与えられた重さは恐らくぜんぜん違うものなのでしょう)、ブログを長文として意識するようになったのもその後SNSがぐぐっと出てきてからのことでしょうし……。

まあ、そんな感じです。嘘じゃなくて、いま書いている原稿のベース、こんな雰囲気のものになります。こういう断片を積み重ねていって、徐々に助走を重ねて加速していって……。そう言いつつ既に十数年助走している彼は、再びどこかに走り去っていった。