プリンタを買いました。モノクロレーザー。いままではプリントアウトするものがあれば、わざわざそれだけのために四谷にでも出てFedExへ行くか、あるいは大学へ行っていたのですが、最近は学会の雑務その他でプリントアウトする必要が増えてきたのと、あとは論文などの執筆量も若干増えてきているので、思い切って買ってしまったのです。場所は取るけれど、やっぱり便利ですね。夜中に論文を改稿して明け方プリントアウト。翌朝出勤途中と昼休み、帰宅時に読み直し。帰宅後改稿して明け方プリントアウト、翌朝出勤。そういったサイクルで無駄なく動けているように思います。クラウドリーフさん、いったいいつ寝ているのでしょうか。無論仕事tyげほんごほん!

ここまで書いて思ったのですが、これ、本当にどうでもいい話ですね。以前誰かに言われたのですが、まあそのひとはブログに対して批判的なひとで、自分の日常生活なんてインターネットで公開して何の意味があるの? という極めてヴィヴィッドな問いかけをされました。ヴィヴィッドとか格好良いから使ってみましたけど別に格好良くないですね。そのときぼくが何といってブログ的なものを弁護したのかもう忘れてしまいましたが、案外弁護なんてしなかったかもしれません。そうそう、ブログで日常生活を書くなんて意味わかんなーい、みたいに。

だけれど日常生活を書いてしまうのです。最近はなかなかに勤勉な日々を過ごしています。仕事はあいかわらずですが、それ以外の時間は論文を書いているか、論文を読んでいるか。飽きると筋力トレーニングに励んでいます。食事も節制して、ほとんど禅僧のような生活です。禅僧の生活なんて知りませんけれど。

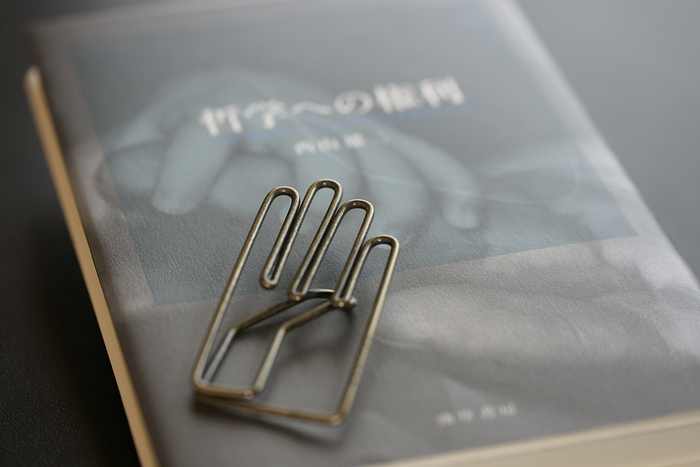

60mm、F2.5、1/30秒、ISO160、WB:オート、クリエイティブスタイル:Adobe RGB

60mm、F2.5、1/30秒、ISO160、WB:オート、クリエイティブスタイル:Adobe RGB

下の写真のクリップは、先日ひさしぶりに相棒と少し散歩をしたときに、彼女に連れられて入った文具店で購入したものです。最近はなかなかそういった時間もとれないので、……などという言い方はあまり好きではない。とれないのならとれば良いので、だからとるのです。嘘も不義理も平気です。睡眠時間だっていくらでも削れます。まだまだ、いろいろ余裕です。最近、眼鏡が妙にずれると思っていたら、顔がやつれて少しだけ細くなってしまっていたからでした。細く、といえば聞こえは良いですが、何のことはない、朝方、薬を飲む前の自分の顔を洗面所でぼんやり眺めると、これはもう薬中のチンピラ以外の何ものでもない。

けれども、楽しいことばかりです。今回の論文は書いていてほんとうに楽しいし、9月からはいよいよ講義も始まります。女子大で教えるなんて、女性恐怖症のぼくには不可能犯罪、いや犯罪はいらないですね、不可能ですが、心の平穏を守るために被っていくお面の準備もばっちりです。やはり犯罪ですね。

なぜそんなありきたりの日常をわざわざブログに書くのさ、と昔あるひとに訊かれましたが、答えは簡単。ありきたりは、ありきたりではないからです。きょうも一日、良く生きました。それは途轍もなく大したことで、途方もない喜びです。誰もが知っているように、ぼくもまた、ありきたりではなかった日々を知っています。だから、ありきたりの日常を書くということは、それ自体で、ありきたりではないものをぼくらに強要してくる世界に対する、ぼくらの勝利の記録なのです。

今朝、数ヶ月ぶりにコーヒーを飲みました。

ごくありふれた日々の生活。

そんな、感じです。