何かを書こうとするとものすごい勢いで忘れていきます。電車に乗っているときに論文のアイデア、といってもせいぜい(自分が)良い(と思っているだけの)ワンセンテンスとか、あるアイデアとアイデアを結ぶルートとか、まあ大したものでもないのですが、けれどもそれを思いつくときって大抵連鎖反応が起きて複数思いつきます。そして次の駅に着くころには全部忘れています。ただ、あることが起きてそれが失われてしまったときのぼくと、最初からそれが起きなかったときのぼくはやはり違うはず。なので基本気にしません。気にしませんがくやしさのあまりいつもギチギチと歯を鳴らしています。ああ、あのセンテンスさえあればノーベル賞だって取れたのに。

そんな感じなので、ブログを書こうと思っても、やはり何を書こうと思っていたのか瞬間的に忘れていきます。確か十数秒前までは四つくらい書きたいことがあったのですが、もはや何も思い出せません。それでも楽しいことや嬉しいことはたくさんあります。いや本当にあるのかな。もう一度よく考えてみましょう。

+

そうだ、しばらく前にシャーペンを買いました。「カヴェコ アル スポーツ ディープレッド」というやつ。ぼくのような人間が持つにはちょっと高いのですが、でも赤ペンって何か良いじゃないですか。こう、ゲラが届いてそこに赤を入れていると、気分だけは研究者っぽい感じになれます。そもそもぼくはこの一年以上靴一足で過ごしてきたし、そういえばジーンズ以外の服も買っていないや。だからシャーペンくらいは少し高くても気に入ったものを使いたい。何しろ歯医者にさえ片道50分くらいかけて歩いていく人間なのでそろそろ靴底に穴が空きそうですが、きみ、ディオゲネスなんて樽で暮らしていたじゃないか。

で、カヴェコの前は「北星鉛筆 大人の色鉛筆 赤」というのを使っていたのです。これはすごく書きやすいし使いやすいし値段もお手頃で良かったのですが、いかんせん太すぎました。ぼくのように字が汚い人間にはちょっと使いこなせなかった。ゲラに赤を入れると肥えた元気なツチノコがのたくった跡みたいになって自分でも読めない。これはもう本当に反省点で出版社に迷惑をかけてしまいました。でもぼくの性格の問題点なのですが、途中でペンを変えるということができないのです。何なのでしょうねこれ。ともかくカヴェコです。これはほんとうに手に馴染みますし、デザインも格好良くてお勧めです。でも0.7mmの赤色シャー芯は途轍もなく折れやすい。そこだけ割り切ればこれは素晴らしいシャーペンです。そんなこんなでいまならゲラに赤を入れるのも楽しい。楽しいのでどこからか原稿依頼とか来ませんかね。来ませんね。寂しいですね。

+

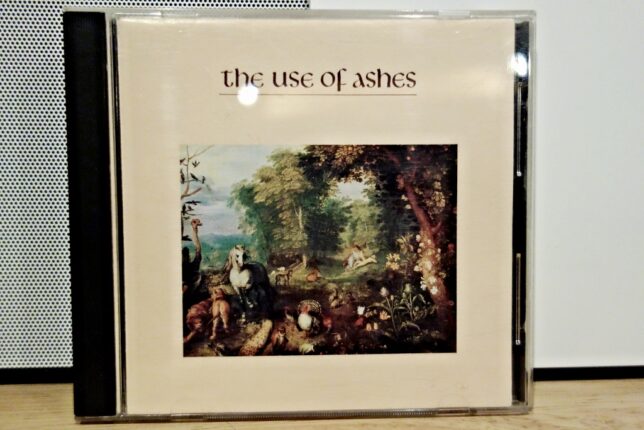

もう一つ嬉しかったこと。ずっと昔、1990年だからもう30年以上前ですね、そのころぼくはCDのジャケ買いが趣味だったのですが、ジャケットが不思議な感じで買ってみたらとても良い音楽だったのがオランダのバンドThe Use Of Ashes AshesのThe Use Of Ashesというアルバム。

ちょっとどういうジャンルか分からない不思議な感じの音楽で、機会があればぜひ聴いてみていただきたいのですが、このバンド、その後どうなったのかなと時折CDを聴いては思ったりしていました。先日ようやくネットで調べてみたらまだ活動しており、2020年に新譜が出ていました。

https://www.tonefloat.com/658402_the-use-of-ashes-burning-gnome-tf196-and-limited-7inch-single-tf197

一曲聴けますのでぜひ。といっても趣味に合うかどうかは分かりませんが……。30年経っていても曲風は変わっていなくて、それも凄く嬉しいんですよね。あ、こういうのオルタナティブロックっていうのか。

+

でも恐らくですが皆さん、このバンドご存じないと思います。言うまでもなく知っている俺凄いみたいなことを言いたいのではなくて、例えばThe Use Of Ashesの12曲目Where The Fish Can Sing、これなんてもう天才としか思えない素晴らしい曲なんですけれども、これだけのものを作っても、きっと世界中でこのバンドを知っている人(曲を聴いたことがある人)って、根拠はありませんがせいぜい数万人くらいしか居ないと思うのです。80億人中の8万人だとしても、10万人中の一人しか知らないということですよね。80万人いたとしても1万人に一人です。

そうして、そのようなことを考えるときにいつも思うのは、ましてぼく程度の凡才では……、ということです。自分を卑下しているわけではなくて、客観的に見てということ。カヴェコでゲラに赤を入れてわーいとか喜んでいても、いったいどれだけの人にぼくの言葉を届けることができるのでしょうか。無論、届くことが目的化してしまっては意味がないし、かといって本当に届くべき相手のもとに届けばいいんだと開き直る(閉じ直す?)こともぼくは好きではありません。

つまりは凡才なりに書き続けるしかないのでしょう。書くこと自体に悩んだことは生まれてから一度もありません。けれども、それが届くかどうかについてはいまだに何の確信もありません。