再び仕事をさぼり、Memo Aktenの展覧会に行ってきた。展覧会といっても小さなギャラリーで、わずかな点数の作品が展示されているのみ。だけれども平日だし、実質貸し切りのようなもので、ゆっくり観ることができた。社会的評価や貯蓄など弥の明後日の彼方に投げ飛ばした対価として得られるのはこの程度のことでしかない。でも、ぼくにとってそれは悪くない取引だ。

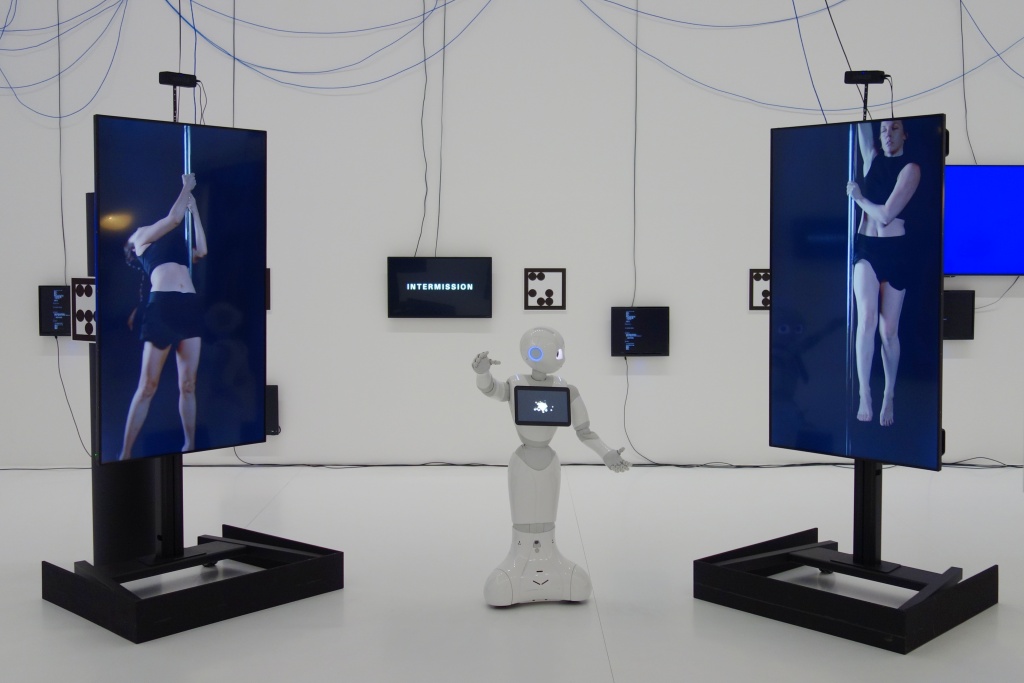

展示してあったのはGloomy Sunday (2017)、Waves: Violence Breeds Violence (2015)、Equilibrium (2014)、あと2点……だったと思う。いわゆるメディアアートに分類されるものだけれど(でも、アートを分類する、というよりも何がアートで何がアートでないかというのを形式から決めるというのは、あまり意味がないよな、とも思う)、そういったものに関心があるひとは、行って損はないと思う。それはメタ的な意味で、だって、上のリンクをクリックしてもらえれば分かるように、作品自体はウェブ上で観ることができる。それこそ自分の好きな時に、好きな場所で、好きなペースで。わざわざギャラリーなどに行って観る、ということ自体、ベンヤミン的に考えればぼくらがせっかく手にした複製技術のもつ力を自ら捨てているようなものかもしれない。だから、そのメタ的な意味で、ということについて、少し書こうと思う。

観るということは、ただギャラリーに行ってその場に突然立っていて、ではない、それが重要なのだとぼくは思う。髪がぼさぼさだなとか、無精髭生えているけれど髭剃りないなとか、ジーンズ穴だらけだなとか靴は泥だらけだなとか、そもそも俺この一週間仕事以外で発声していないなとか、そんな状況で外に出るのも怖いし億劫だし、実際外に出れば人の視線が身体に痛い。無論そんなものはすべてただの被害妄想だと頭では分かっていても、じゃあお前ファントムペインはペインじゃないのか、という話だ。電車の乗りかえだって恐ろしい。誰もが殺気立っていて、ほんとうに生きて帰れるのかなあといつも考えてしまう。でも父さんは帰ってきたよ! と、突然パズーの物真似をしても心は晴れない。そもそもぼくの父は船乗りだったので、だいたい帰っては来なかった。

そんな思いをして六本木まで行く。六本木は、遥か四半世紀も昔、まだぼくらが十代だったころ、彼女に連れられて幾度も行った。小さな映画館や青山ブックセンターに行ったのを覚えている。得体のしれない連中が溢れかえっていて、毎回、ぼくはちびるんじゃないかと怯えていた。当時の彼女はなかなかにクールなガールで、思えばよくまあ、ぼくはつき合えたものだ。人生のなかでただ一度だけ、或る一つのものに執着するスイッチをぼくは持っていて、それをそこで使って、あとは一切の執着心を失ったポンコツ人生だけれど、悪くはない。

ともかく、六本木だ。二十数年プログラミングで食べてきて、メディア論が専門ですとか言いながらもスマートフォンを持たないぼくは少し道に迷い、例によって気合いと根性とおれは道に迷っていないなどという強烈な自己暗示によって目的地に辿り着く。最近トリスタン・グーリーの『ナチュラル・ナビゲーション』を読み直して、これは次の論文で少し触れようと思っているのだけれど、この本には都市におけるナビゲーションについても書いてあるので、「実地だ!」とか叫んでのそのそ歩く。スマートフォンを使わないことに意味はないのだけれど、PHSは何しろ通話時の音質が良かった。そのPHSも2020年にサービスが終了する。ソフトバンク地獄へ堕ちろと呪いつつ、考えてみればPHSだって、彼女と出会って使うようになったものだ。自己というものは苦しみと恐怖においてのみ実となる虚だという自分の思想の基盤も、案外、振り返ってみれば、彼女といるときだけ急に動き始めるぼくの生を考えれば、突飛な思いつきでもまったくないのだろう。

会場のArt & Science gallery lab AXIOMは、初めて行ったのだけれど、大抵のギャラリー(ここがそうなのかどうかが良く分からない。そもそもfacebookのアカウントを持たないぼくは、ここがどういう場所なのかも実は良く分かっていない)がそうであるように、ここもまた入りにくい。入ってみると、真正面にいかにも仕事のできそうなきりりとした女性が席についていて、不審者たるぼくがあわわ、あわわと訊ねると、とても丁寧に応答してくれる。その丁寧さと親切さが逆につらい。それでも、どうやら二階に展示されているらしいことが分かり、モウダメーダモウダメダ、と呻きながらどたどた階段を上がり、しばらくぼーっと、Aktenの作品を眺めていた。

きょうは雨が降っていた。家に帰ってきて、彼女のために麻婆豆腐と、卵とトマトの炒め物を作る。作ろうと思ったけれど、この時期、ぼくの苦手な生き物が時折台所に出現する。先週もそれが現れた。家に帰ると、まずは敵地を制圧するときの特殊部隊員のように、いやそんなん知らないけれど、一部屋一部屋、家具毎に、そしてすべての陰を一瞬でチェックし、クリア! と叫ぶ。その日、流しの、視界の陰になっているところを覗いたら奴がいた。あとはもう、頭のなかでブザーを鳴らし続けながら(思考を停止させるときの、子どものころからのぼくの手段だ)塩で防衛ラインを引き、彼女に救援要請のメールを一分毎に送りつつ、5メートルの位置から膝を抱えて夜まで蹲っていた。

きょは幸いその生き物も居なく、音楽を流しながら鼻歌交じりに料理をする。仕事から帰ってきた彼女と夕食を取り、料理の出来の悪さについて検討会を開く。

洗いものが終われば、あとは論文の時間だ。きょう観たAktenの作品を思い出しながら、ぽちぽちと文字を積み重ねていく。思い出すために彼のサイトに上がっている作品を見かえしたりする。

この日のすべて、この日にいたるすべての、その全体のなかにこそ、メディアアートというものが現れてくる。そんな論文を、いま書いている。