例えば、皆さんがお使いのスマートフォン、購入してから何年目でしょうか。他方でいま(もし皆さんが自宅でこのブログをお読みになっているとして)座っている椅子は購入してから何年目でしょうか。もちろん、引っ越したばかりだったりすれば椅子の方が使用年数は短いかもしれません。けれども一般的には、普通の椅子よりもスマートフォンの方が使用年数は短いのではないでしょうか。にもかかわらず、スマートフォンは椅子と比べてはるかに大きな環境負荷をその製造と使用と廃棄のすべての段階において必要とします。またその背後には紛争鉱物や児童労働など、悲惨としか言いようのないできごとも隠されています。さらにその上、スマートフォンに代表される多くのデジタルデバイスは簡単な修理をすることさえ――さまざまな要因によって――困難です。これはどう考えてもおかしな話です。

同時に、いまぼくは「購入してから」と書きましたが、ここにもまた問題があります。椅子であれば確かに購入したと言えるでしょう。音楽CDも映画のDVDもそうです。けれどもNetflixで映画を観る場合、Kindleで本を読む場合、あるいはSpotifyで音楽を聴く場合、ぼくらは物理的なモノとしてそれらを持てるわけではなく、ただ一時的に視聴する権利を購入しているに過ぎません。ネット接続が前提のスマートデバイスなども同様に、所有の幻想をぼくらに与えるのみです。

だから、(あくまで一般論としてですが)先進諸国に住みそれなりの生活を送るぼくらは、様ざまなものを得ることができて、豊かな暮らしを送っているように思えますが、実際には途轍もない欺瞞がそこにあることになります。滅茶苦茶環境負荷を与え奴隷労働まで必要とするようなデバイスは、壊れても修理できず、実際には所有すらしていない。それでも企業によってその買い替えを強制され、あるいは莫大な資金と人員、時間をかけて買い替えを善しとするような文化を作られてしまったら、もうぼくら個人ではどうしようもありません。

単純にただの椅子であれば、脚が折れても傷が付いても、ぼくらはそれを修理できるかもしれません。しかしデジタルデバイスの場合はこれがなかなか難しい。そこには技術的、法的に高いハードルが存在します。でもおかしいですよね、それって。せめて修理できるのなら修理をして長く使おうよ、というのが自然かつ当然な反応です。でもその自然かつ当然の反応を実現させるためには、いったんそれを「権利」として顕在化させなければなりません。それがいま大きな注目を浴びている「修理する権利」運動です。

+

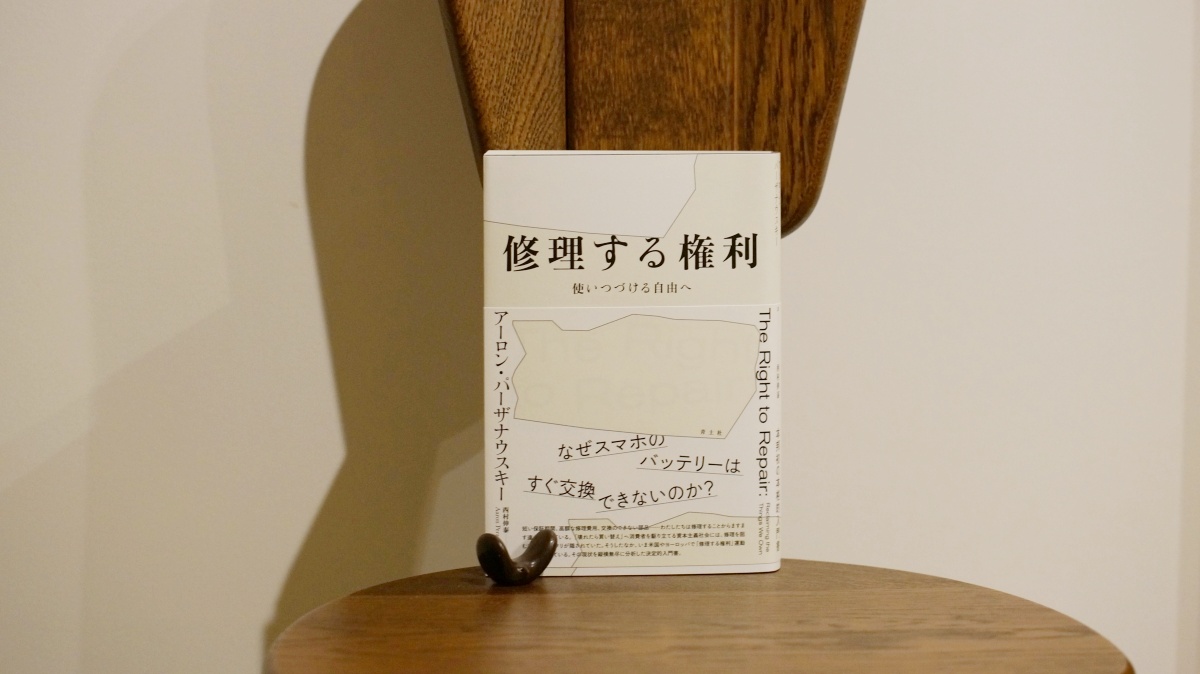

2025年4月28日に発売されるアーロン・パーザナウスキー著『修理する権利 使いつづける自由へ』(西村伸泰訳、青土社)は、この「修理する権利」運動に関する初の包括的な入門書になります。

なぜスマホのバッテリーはすぐ交換できないのか?

— 青土社 Official info (@seidosha) April 21, 2025

いま米国やヨーロッパで「修理する権利」運動が巻き起こっている。その現状を縦横無尽に分析した決定的入門書。

4月28日(月)発売

アーロン・パーザナウスキー『修理する権利——使いつづける自由へ』西村伸泰訳https://t.co/dw0kEwwJWJ pic.twitter.com/IRnzHd2V6U

著者のパーザナウスキー氏については青土社のサイトの紹介が良くまとまっていますので引用します。

アーロン・パーザナウスキー(Aaron Perzanowski)

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=4018

ケニオン大学卒業後、カリフォルニア大学バークレー校法科大学院を修了。現在はミシガン大学教授として著作権や商標、財産法などについて教鞭をとる。専門はデジタル経済圏における知的財産法や物権法について。これまでの著作として『所有の終焉(The End of Ownership)』や、共編著『法なきクリエイティビティ(Creativity without Law)』がある。

このように専門は法学なので、本書も修理する権利を妨害する/保護する法に関する記述が比較的多いです。けれども極めて多くの具体的な事例を通して語られるので、決して難しくもとっつき難くもありません。何より、修理は私たちの生の営みにおける基本要素であるということ、そして修理することは環境破壊や劣悪な労働環境で働く人びとに対する責任であるだけではなく、企業に支配された私たち自身の生を解放することでもあるということを、パーザナウスキー氏は常にしっかり見据えて議論を展開していきます。これが本書を、ただ無味乾燥に法的解説を書き連ねたようなものではない、魅力的なものにしているのではないかと思います。

あと、上記リンク先には目次もあるので、そちらもぜひご覧ください。各節タイトルからも本書が具体的かつ包括的なものであることが分かります。そして最終章の「修理を再構築する」からも、本書のトーンが前向きかつ希望を感じさせてくれるものであることが伝わるかと思います。そう、実際、ぼくらの置かれている状況は極めてシビアでシリアスなのですが、そしてそのこともパーザナウスキー氏は冷静に正確に描写していくのですが、それでも、そこにはぼくらが実際に加わることができる運動によって実現されるであろう希望があるのです。

それなりに分厚いですが、手で持った感触もとても良いです。これはとても重要なことです。モノとしての質感が優れているということは、紙の本の持つすばらしさの一つだから。装丁は北岡誠吾氏。実際に見ると分かりますが、帯が一部透けていて”The Right to Repair”のタイトルが薄く見えています。とてもお洒落。表紙を外してもまた美しいですので、ご購入なさったらぜひご覧ください。

技術について考えていると気が重くなるばかりのこの時代、手に届くところで確かにできることがあるのだということを伝えてくれる本です。興味のある方は、ぜひ。4/28発売ですが、いまちょうど中野のBook+東中野店で青土社フェアをしており、そこで本書も先行発売しているとのこと。お近くの方は覗いてみてください。

めちゃめちゃ話題になっているとかで、発売前ではございますが、「修理する権利」を販売させていただいております。感謝です、ありがとうございます。スマホ一つ修理すんのもままならないこの時代、絶対大切な権利ですよこれは、うん。是非チェックをしてみてください。よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/BP3LKT7NkH

— Book+東中野店 (@bphigashinakano) April 20, 2025

+

ぼくは偶々青土社さんの『現代思想』のメタバース特集に原稿を書いた際、そこで原著の”The right to repair : reclaiming the things we own”を参照していた関係で、今回の翻訳本の解題を書かせていただくことになりました。ぼく自身は研究者をやりつつ技術者をやっています。技術者としてのぼくにとっても、あるいは子供のころから工作好きでいろいろ分解/組み立てばかりしていたぼくにとっても、「修理する権利」を日本に紹介する本書に少しでもかかわれたのは本当に嬉しいことです。

修理する権利は決して法的な問題だけのものではありません。誰もがデジタルデバイスと無関係には生活できない以上、それぞれの立場から修理する権利を捉えることが可能だとぼくは思います。ぼくの場合はメディア論/環境哲学の立場から考えますので、そういった場合に次の書籍などは参考になりました。本当は他にもご紹介したい本がたくさんあるのですが、それはまた別の機会に。いずれにせよ以下、どれもお勧めです。Amazonリンクなので業腹なのですが……。

+

あ、これで本当に最後。『環境思想・教育研究』16号に掲載されているぼくの論文「限界の時代における修理する権利」の冒頭で、なぜ修理する権利が重要なのかを説明しています。上記と少し重なっていますが、修理する権利に対するぼく自身の興味をまとめていますので、よろしければ。

先進諸国で暮らす多くの私たちにとって、高度なテクノロジーによって実現される様ざまなデバイスやサービスは豊かで便利な生活を送るためには欠かせないものになっている。オンラインであらゆるモノが購入でき、スマートフォンでは無限に娯楽やニュースを受け取れる。SNSで誰とでも/好きな人とのみつながることもできるし、AirPodsで音楽を聴きながらジョギングをしてFitbitで自分の身体状況を管理もできる。それは陳腐ではあるけれどスマートな生活で、そのような空間を創出してくれるそれらのデバイスやサービスは、個人が十全に幸福な生活を享受し自由なコミュニケーション空間を実現してくれるものであるという点で、民主的な社会を構成する必要不可欠な要素にさえなっている。

現代社会を生きる私たちにとってある意味自明視されるこれらの生活の背後には、しかしよくよく眺めてみれば多くの矛盾と歪さに満ちた構造が隠されている。そのデバイスは抑圧と不正義、そして危険に満ちた奴隷労働や児童労働によって得られる紛争鉱物なしには製造不可能であり、その精製過程は大量の電力と水を消費し、有害物質を撒き散らす。使用時にも莫大な電力は必要であり、そしてその廃棄においてもまた有毒な物質を撒き散らしつつ、生態系や人間の健康を破壊していく。その生成から廃棄に至るすべての過程において害悪をもたらすデバイスによって私たちの自由で健康な生活を保とうとすることの異様さに、けれども私たちはどれだけ気づいているのだろうか。[…]

同時に私たちは、無自覚的な神として他者を支配し搾取するだけではなく、現実的にはそれらのテクノロジーを通して企業や国家により支配されてもいる。Fitbitは私たちの極めて個人的な情報を収集し分析するが、この私の身体から生み出されたそれらの情報から生成される統計データが保存されるのは私には決して手の届かないどこかのサーバーで、そのデータは私たちを支配し管理するために転用される。[…]つまるところ私たちは、与えられた選択肢を自由だと思い込まされたまま、ただのリソースとして生かされているに過ぎない。[…]

近年注目されている「修理する権利(The Right to Repair)」は、あらゆる製品が企業や国家に支配され、ひたすら有限のリソースの消尽を強制されるこの状況に対抗し、自らの手でそれらの製品を修理し、自律的に使用できるようにすることを目指している。[…しかし]これは修理のしやすさという設計思想の変革を求めるだけのものではなく、ここまで見てきたような、日常的な理解を超え複雑化した技術によって支配された私たちの生を取り戻すことを目的としており、さらには気候変動や経済格差など、現代技術が内包する様ざまな構造的問題への抵抗運動でもある。

『環境思想・教育研究』第16号(環境思想・教育研究会)、2023

そんなこんなで、ひさびさに真っ当な研究者的投稿などをしつつ、これ本当に重要な運動なので、書店で見かけたらぜひに。