とある学会の研究大会の、そのまた部会みたいなものに参加してきました。といってもぼくはもうその学会を退会するつもりですし何の関心もないのですが、義理とか何とか、ぼくのようなすべてからドロップアウトした人間でもそういったものがあるのです。けれどもひさしぶりにもう出来上がってしまった〝研究者〟と名乗る人びとを眺めてみると(といってもオンラインで参加したのでモニタ越しにですが)、これはやはりそうとうまずいよね、と思わざるを得ません。何やら思想とか歴史とか社会とか、まあ何でもいいのですけれどもそういうものごとについて語っているらしい。けれども一歩引いて見てみると、めちゃくちゃ狭い世界で視野狭窄に陥ったまま下らないことを独善的に喋っている。いやそれリアルの世界と何の関係があるのさ、と、どうしても考えてしまいます。そしてまたとある学会誌を眺めていたら、またまた「今後の課題である」が結語の論文もどきがある。前回と同じ研究者もどきによる論文もどき。業績稼ぎか何か知りませんが、もう勘弁してほしいと悲鳴を上げたくなります。いくらゲームといっても、ルールは分かっているといっても、これはあまりに酷すぎるし、醜すぎます。

ちょっと何を言っているのか伝わらないかもしれませんが、これじゃあ(極めて強い意味で)人文学不要論も出てくるよなあと嘆息せざるを得ないものばかりが目に付くのです。そしてそれに対して怒っているとか呆れているとかではなくて、ただただ薄気味が悪いのです。きみ、ほんとうに疑問に思わないの? そうか疑問に思わないんだ……、と。でも、幸いなことにぼくは別段そういった世界に属してはいないし、囚われてもいない。要するにそれはルールの世界で、暇つぶしには良いけれど、それ以上の意味はない世界です。あまりのひどさにびっくりしたけれど、よく考えてみるとこれ俺と何の関係もないな、みたいな。それを思い出しただけでも意味はあったのかもしれません。

それにしても不思議です。ぼくは自分がほんとうに言葉を使えているのかどうか、昔から現在に至るまで常に不安なままでいます。不安というよりも根源的な、強力な疑いです。これは少なくとも研究者には伝わったことが一度もないのですが(まあ当たり前ではあるのですが)、ぼくが使っているものが言葉だと思っているのはぼくだけで、外から見たら完全に異言になっているのではないかということ。だけれども言葉というのは要するにぼくが見ている世界の表現ですから、つまり端的にいえばこれは、ぼくはこの世界に在るのか? という疑問です。だから時折どうやらぼくの言葉が誰かに伝わっているということをふいに実感することがあると、それは途轍もない安心感につながります。それは人とつながっているとか、そんなことではなくて、どうやらぼくは確かにここに在るらしいという存在論的な確信のお話です。カエルも、トカゲも、雲も石ころも在るところにぼくも在るということ。

ところがどっこい、というのも変ですが、自信ありげに偉そうに何かの音を垂れ流す、人文学者を名乗る彼ら/彼女らの言葉とやらを、ぼくは実際問題何も理解できません。いえ繰り返しますがルールは分かるし、ゲームとしては理解できますよ。莫迦々々しいけれど。でも言葉としては分からない。にもかかわらずその人たちはここに在るかどうかを疑ってはいないようだし、恐らくこんな話をしても伝わりもしないでしょう。あるいはまったく違う形で誤解され共感さえされるかもしれません、もっと悪いことには。

そういったホラーじみたもの。基本的には低コストで体験できるエンターテイメントかもしれませんが、やっぱりこれ、もっともやばいホラーそのものです。

+

仕事の行き帰りで岩波文庫『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』所収の「ユダの福音書」を読んだのですが、これがなかなか面白いのです。グノーシス派の影響を受けたもので、イエスの最後、ユダの裏切りのシーンの持つ意味が完全に逆転して描かれています。ラストなど本当に文学的にも美しい。

そして彼らは、ユダのもとに行き、彼に言った。「あなたはここで何をしているのか。あなたはイエスの弟子だ」。/そして彼は、彼らの望み通りに彼らに答えた。/そしてユダは、お金を受け取り、彼を彼らに引き渡した。

『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』新井献他編訳、岩波文庫、2022、p.425

内容的にはまったく異なるのですが、これを読むとどうしても思い出すのが太宰の「駆け込み訴え」です。これは凄まじい熱量と勢いでイエスに対する愛憎があふれ出し、その最後に

「はい、はい。申しおくれました。私の名は、商人のユダ。へっへ。イスカリオテのユダ。」

『富岳百景 走れメロス 他八篇』太宰治、岩波文庫、1957、p159

と語られる。言うまでもなくこれはオチでびっくりさせようなどという話ではありません。語り手がユダであることは読者にはほとんど冒頭から分かっている。同じく太宰の「如是我聞」(「如是我聞」こそ人文系研究者は読むべきだと思うし常々そう言っているのですが、まったく伝わらないですね)で、太宰のある作品に対して「オチは分かりきっている」という志賀直哉の(あるいは志賀的な)発言に対して

作品の最後の一行において読者に背負い投げを食わせるのは、あまりいい味のものでもなかろう。

『人間失格 グッドバイ他一篇』太宰治、岩波文庫、1988、p.195

という。それはほんとうにその通りで、結局のところ、太宰が志賀直哉批判として

芸術は試合でないのである。奉仕である。

同書、p.195

と書いているけれども、太宰が為した文学の本質においては恐らく逆で、(ここで太宰の言う)志賀直哉的なものこそが読者受けだけしか残らないようなものであり、ぼくが「ユダの福音書」を読んで「駆け込み訴え」を思い出すのは、その最後の最後で突きつけられる、ああ、俺は俺なんだという恐ろしいまでの自覚であり、自分であることを引き受ける覚悟がここに顕れているからです。それはまさに自分自身を、あるいは神を相手にした「死ぬる思い」の試合として、すべてが一回限りの試合をしてまでしか表現できないものでしょう。

何の話でしたっけ……。あともう一つ「ユダの福音書」で印象深いのは、イエスがとにかく笑っているということです。それは嘲笑的な笑いということではなく、「しようがねえなぁ」とか「分かってねえなぁ」とかいった、何だろう、あるじゃないですか、皆さんが例えば先輩で、腕の悪い後輩がでも一生懸命に何かを手際悪く、あるいは間違った手順でやっているときに、莫迦にするのでも上から目線でもなく……そういう笑いであったり……そんな印象をぼくは受けます。

イエスの笑いということであれば思い出すのは堀田善衛の『路上の人』です。これもまたイエスの笑いを巡る名作なのでぜひ読んでいただきたいです。

+

そんなこんなで、やはり本を読んでいるとほっとします。最近はますます外に出るのが嫌になってしまって、まあいつも同じことを言っていますが、若いころから統計データを取っていたら確実にそれが見えてくるでしょうし、その近似曲線の行きつく先についてもそろそろ準備をするべき気がしています。明るくしぶとく適当に生き延びる話としてですが。

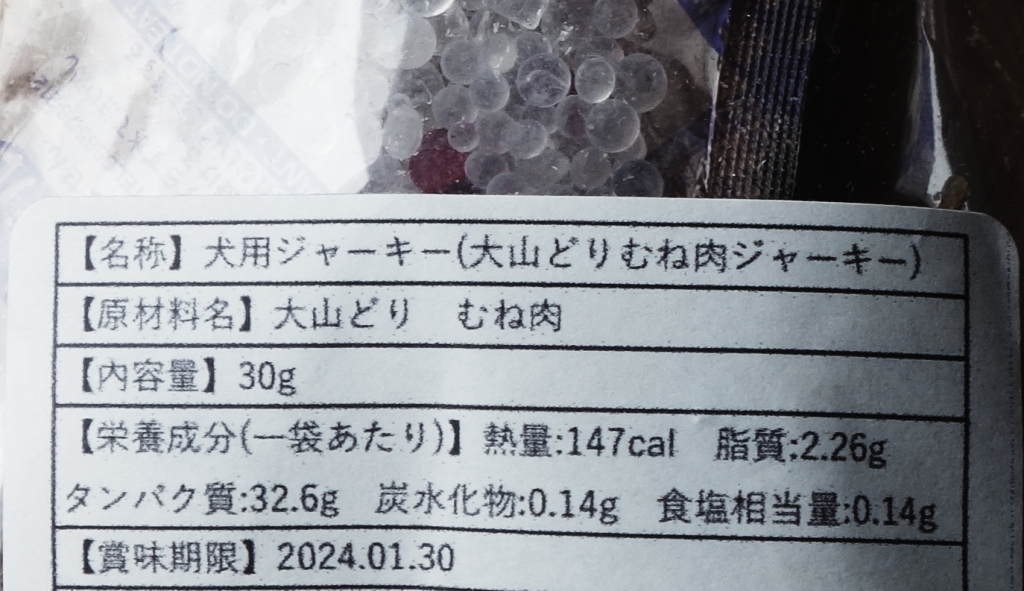

そう、例えば、この前非常勤の帰りに商店街のお肉屋さんに寄りました。前まで通っていたお肉屋さんは閉業してしまったので、それとは別のお肉屋さん。そこでヤキトリとかを買って会計をしていたら、ふとレジのすぐそばに何かの肉のジャーキーが置いてあるのに気づきました。なかなか可愛いデザインで、これは彼女に買って帰ろう、きっと喜んでくれるであろうなどと思いつつ、「あ、あ、これも追加でお願いします」とお願いをして、にこにこしながら帰りました。でもって彼女に「これあげる!」と渡したら、犬用ジャーキーでした。ふたりでしばらく、ひっくりかえって笑っていました。

おいしそうで可愛いデザインですね。よく見るとラベルに犬の絵があります。えー、でも気づかないよ……。そして裏を見ると……。

いぬじゃーきー おおやまどりむね にくじゃーきー。などと一句読みつつ、そんな感じです。明るく楽しくいい加減に、生き残らなければなりません。